ヴィヨームが考えたこと Part-2

- Satoshi Kamata

- 2025年11月6日

- 読了時間: 3分

反りの全てを削りで出そうとすると、真っ直ぐな鉋では削れない箇所が出てくる為に底面が湾曲している鉋がどうしても必要となるが、伝統的な弓作りの大中小の鉋は全て底がフラットなものだ。一方ペアウッドやブナで湾曲した弓を作ったことがあるが、これは底が湾曲している鉋を使った削りでないと弓が作れない。ペルナンブーコやスネークウッド、ブラジルウッドなどのように熱による反りの形状記憶が出来る材料とは異なり、反りが定着せずに無理をすると折れてしまうからだ。これらの材料では反りの形状で弓を削りだす他はない。ブナは19世紀においてコントラバスの弓に多く使われていた為削り弓は確かに存在した筈だが、トゥルト以降のフランスのメーカー達が完全な削り弓を作ったことは歴史上なかったと言っていいだろう。

弓の木目がストレートになったことで弓の荷重値は上がったものの、首元一点に力が集中した際に木目に沿ってスパッと割れる、いわゆるヘッド飛びが起きるようになる。クォーターソウンという日本の四方柾にあたる木取りをすると首元で木目の繋がりが確保されるので、そのようにすると割れが起きにくいと言われているが、飛ぶ時は飛ぶのであってこればかりは仕方がない。昔ラフラー(Joseph Rene Lafleur)が5枚の薄板を貼り合わせた弓を作ったが、これはヘッドが飛んだ弓を直す過程で生まれたものではないかと考えている。彼が色々と弓の形状を研究した背景には、折れた弓を直すという経験やニーズがあったのだと思う。ヘッドが飛んだ弓を修理する過程で薄板を貼り合わせた弓を考案したと考えれば、左程の発想の飛躍ではない。当時ラフラーやヴィヨームが色々な物を発明した背景には、目の前の状況を何とかしたいという職人側の事情があったのだろう。ヘッド飛びの修理法は19世紀前半に確立され、19世紀後半には一般に広まっていったのではないだろうか。

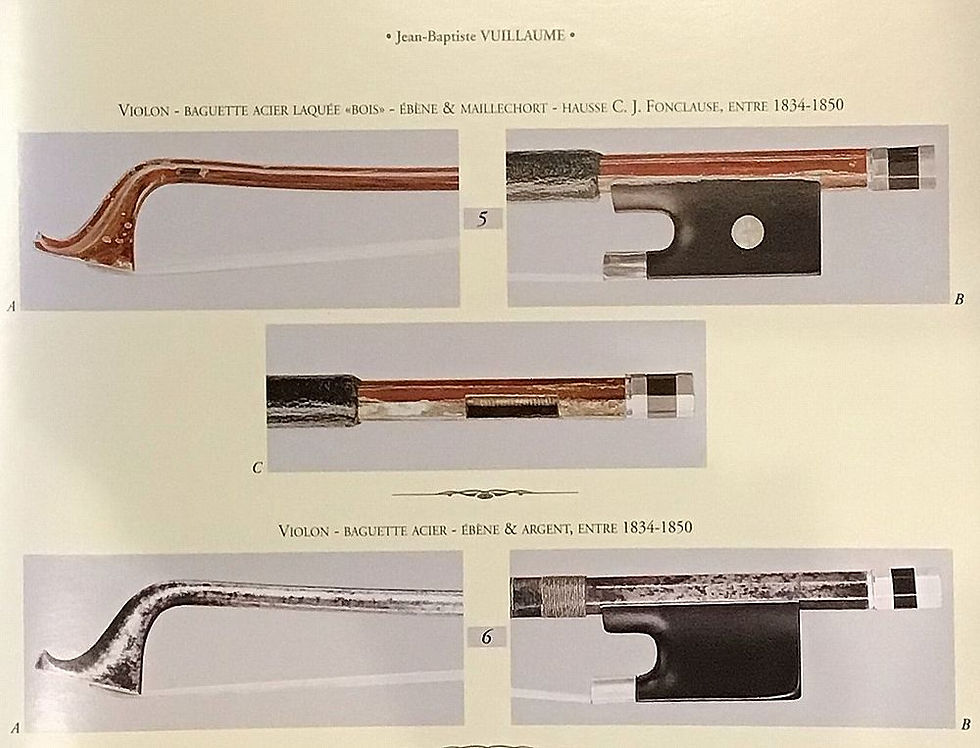

一方、ヴィヨームはラフラーとは別の方法で折れない弓を目指した。ニッケルシルバーなどを使用した中空の金属製の弓である。今残っている物の多くは塗装が剥げてしまっているが、元々は赤茶色の塗装が施されていた。この弓は以前に一度弾いたことがある。速いパッセージを弾いたりするにはあまり適したものではないが悠々と弾く分には申し分なく、しっかりと弓として機能していることに驚きを覚えた。ちゃんとグラジュエーション(移行寸法)を整えさえすればどのような材料であっても弓として機能するのだとこの時学んだものだ。

ニッケルのように重い材料であっても薄く作って中を空洞にすれば重量を普通の弓と同じように出来る。昨今のペルナンブーコを巡る状況を考えると、カーボン以外の材料で試してみるのも良いかもしれない。

続く